収益回復のため中小企業は儲ける仕組みを改善し戦略の見直しを

-

公開日:

同じ商品やサービスを扱っていても、

「あの会社は、どうやって儲けているんだろう…」

「どうしてお客さまが多いんだろう…」

と感じることがあるかもしれません。

企業の経営について考えるとき、まずは儲ける仕組みをとらえることが大切です。

・どのように儲けているのか

・どのような費用がかかるのか

など、利益の構造について、日ごろから考えるクセをつけておくと、とても役に立つとおもいます。

そこで、業種別などの視点から、企業の儲ける仕組みについてみていきたいとおもいます。

新たな戦略を考えるうえでの、ヒントになることを期待します。

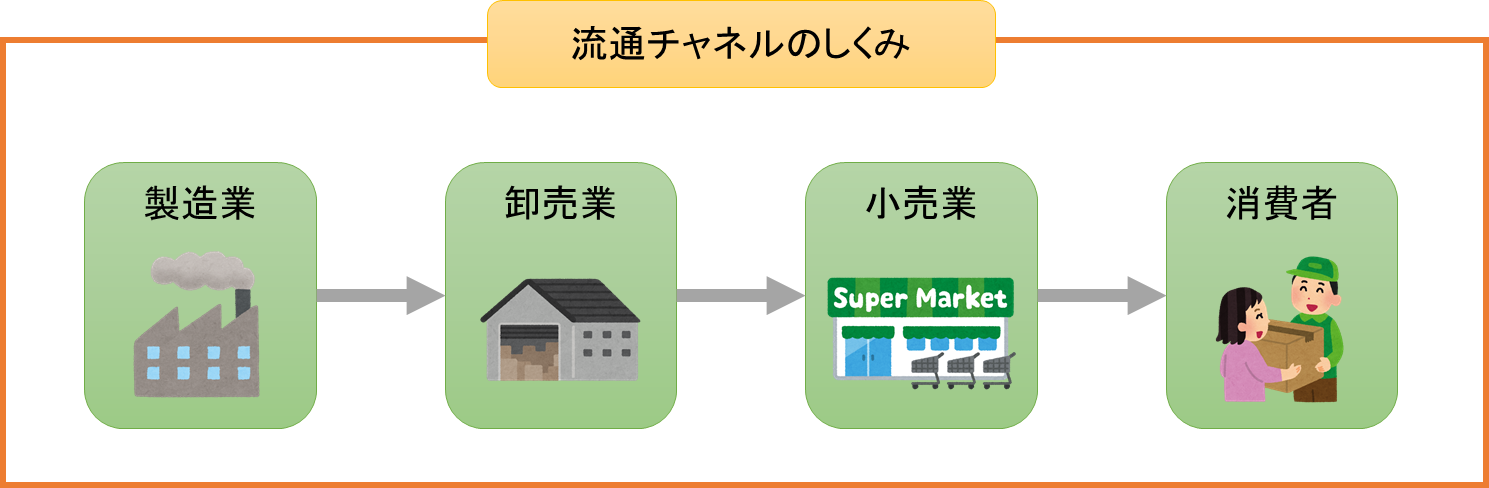

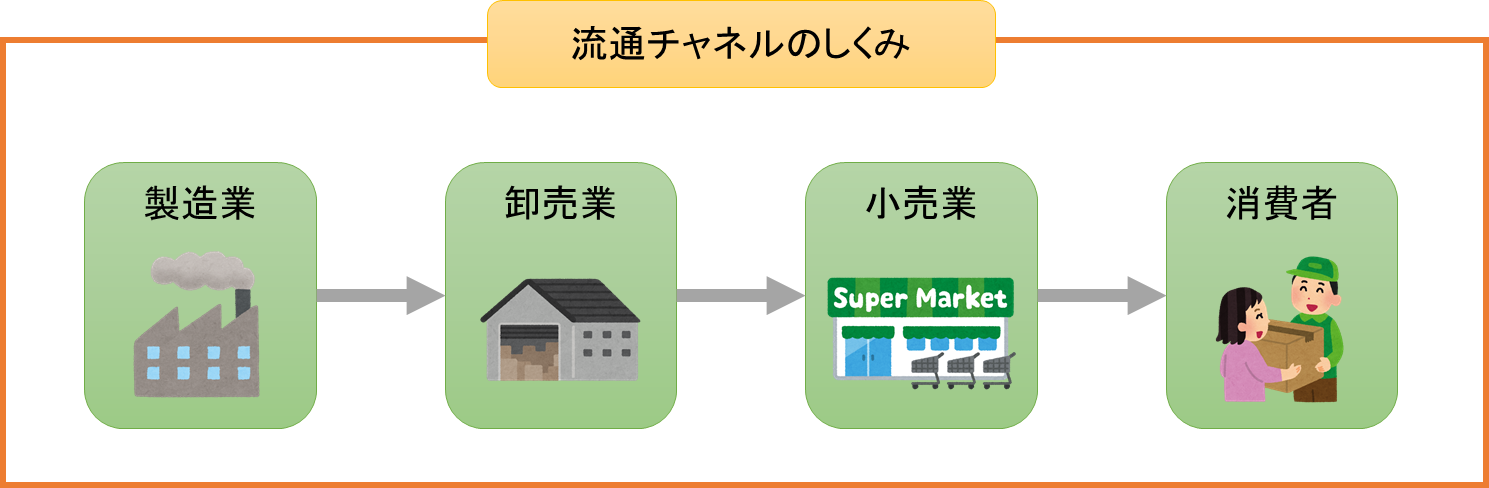

次に、流通チャネルとは、商品が生産者から消費者へ流れていく道すじのことをいいます。

次に、流通チャネルとは、商品が生産者から消費者へ流れていく道すじのことをいいます。

生産者(製造業)と消費者のあいだに、卸売業や小売業をはさんで、消費者に商品がわたります。なかには、「産地直送」のように、卸売業・小売業をはさまず、生産者(製造業)から直接消費者にわたることもあります。

生産者(製造業)と消費者のあいだに、卸売業や小売業をはさんで、消費者に商品がわたります。なかには、「産地直送」のように、卸売業・小売業をはさまず、生産者(製造業)から直接消費者にわたることもあります。

目次

1.流通の仕組み

まず、業種別にみていくまえに、流通の仕組みについて確認をします。 流通とは、生産者などから、商品を消費者へ販売するために生じる、モノ・お金・情報を総合した流れのことです。 生産と消費のギャップを埋めて、サプライチェーン(供給連鎖)の流れを円滑にする役割があります。 次に、流通チャネルとは、商品が生産者から消費者へ流れていく道すじのことをいいます。

次に、流通チャネルとは、商品が生産者から消費者へ流れていく道すじのことをいいます。

生産者(製造業)と消費者のあいだに、卸売業や小売業をはさんで、消費者に商品がわたります。なかには、「産地直送」のように、卸売業・小売業をはさまず、生産者(製造業)から直接消費者にわたることもあります。

生産者(製造業)と消費者のあいだに、卸売業や小売業をはさんで、消費者に商品がわたります。なかには、「産地直送」のように、卸売業・小売業をはさまず、生産者(製造業)から直接消費者にわたることもあります。

2.業種別の儲ける仕組み

ビジネスモデル=「儲ける仕組み」を考えることは、企業経営において、何かのヒントになる可能性があります。製造業

自社で生産設備を保有して、モノをつくり、販売します。いわゆる、「ものづくり」をしています。 自動車メーカー、鉄鋼メーカー、精密機械メーカー、食品メーカー、アパレルメーカーなどがあります。 【特徴】 ■原材料を仕入れて、製造・加工し、製品を生産する ■製造・加工に必要な、工場や機械などの固定資産を保有する ■機械などの設備を、定期的に新設・更新するための資金が必要になる、など卸売業

モノを仕入れ、小売業などに販売します。 多種多様な商品を取り扱う総合卸と、取扱商品を限定した業種卸があります。 また、製造業(メーカー)の代わりに小売業から商品代金を回収することで、双方の決済業務の負荷を下げる、「金融機能」があります。 【特徴】 ■小売業や飲食店、他の卸売業などに商品を販売する ■大量・多額に同じような商品を取り扱うことが多い ■ほかの業種にくらべると、薄利多売になる傾向がある、など小売業

普段から買い物をする、なじみのある業種です。 百貨店、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ネット通販などたくさんの業態があります。 【特徴】 ■おもに個人用や家庭用の消費のための商品を販売している ■商品を販売するときに、現金決済の割合が高い(最近はキャッシュレスも増えている) ■卸売業にくらべて、多品種で少量な商品の取り扱いが多い、など建設業

建設業には、多くの業態があります。 スーパーゼネコンをはじめ、地場工務店、内装工事、空調工事、防水工事、電気配線工事、解体工事業などがあります。 【特徴】 ■建設資材を仕入れ、物件を施工したり、下請として工事のみを請け負うケースもある ■工事分野や竣工までの期間が多岐にわたる、などサービス業

サービス業はとても幅が広いです。 物品の賃貸業、クリーニング、冠婚葬祭、娯楽業、放送業、修理・整備、ソフトフェア業などがあります。 【特徴】 ■卸売業や小売業のように、基本的にはモノの仕入れはしない ■サービスの提供は形がなく(無形)、在庫はほとんど発生しない ■仕入原価が発生してもわずかで、粗利は高め、など もし自社が製造業の場合、卸売業や小売業など流通プロセス全体を考えることで、改善すべきポイントに気づく可能性があります。 以上は一例ですが、他にも特徴は考えられるとおもいます。 また、以上の5つの業種のほかにも、さまざまな業種があります。それぞれにおいて、儲ける仕組みがどのようになっているのか考えてみることで、自社のビジネスの問題点や課題などを解決するうえでのヒントになるかもしれません。

3.収益モデル別の儲ける仕組み

では、収益モデル別の儲ける仕組みについてみてみます。【モデル①】 製品やサービスを開発・製造して、お客さまに直接販売をして売上をあげる

・利益=売上高-原価(原材料・直接人件費など) ※自動車、家電製品、食料品、美容院、病院、会計士等の専門家など【モデル②】 商品やサービスを自社では製造することなく、他社から仕入れて販売する

・利益=売上高-仕入価格 ※書店、百貨店、スーパー、コンビニ、飲食店など【モデル③】 ファッション誌など、商品を掲載の主体にして、他社の広告を掲載することで広告料を得る

・利益=広告掲載料 ※新聞、民放テレビなど【モデル④】 過去のヒット曲を集めたベスト版の販売など、同じ商品を別形態で販売したり、その商品などを利用できる権利をあたえて利益を得る

※アニメなどの人気キャラクターを別会社の商品に掲載させる(利用料・ライセンス料)など【モデル⑤】 基本的な商品やサービスの価格を、無料にしたり、かなり安くして販売したうえで、その商品を使い続けるための消耗品やメンテナンスなどを追加購入してもらい、その後の利益を確保する

※家庭用プリンター、ウォーターサーバー、オフィス向けコーヒーサーバーやお菓子スタンドなど【モデル⑥】 商品やサービスの利用期間に着目し、一定以上の長期間の利用を前提として、価格を設定、販売する

※携帯電話やフィットネスクラブ等の各種会員制サービスなど【モデル⑦】 モノやサービス、情報をもっている人や会社と、そのモノなどを探している人・欲しがっている人や会社をひき合わせて、紹介料や成果報酬などを得る

※採用、旅行、住宅情報、中古車、結婚式場、仲介サイトなど【モデル⑧】 数多くのユーザーを獲得し、基本サービスを無料で利用してもらい、その中の一部が有料ユーザーへ移行したり、課金サービスを利用することを想定して提供する

※ゲーム・音楽などのアプリ、オンラインサロンなど 以上の収益モデルを組みあわせた一例として、 「レシピ共有サービスで、多くの無料会員の中からヘビーユーザーが有料会員化し(⑥・⑧)、ネットを通じて調理器具や食材を購入し(①・②)、このサイトに別の企業の広告を掲載し(③)、ユーザーの情報を提供し(⑦)、レシピ情報等を雑誌など別コンテンツとして販売する(④)」 というものがあります。 このように活用することで、お客さまの満足度をあげて、コアなファンになってもらい、売上の機会をふやすことができるかもしれません。 身のまわりには、これらのモデル以外にも、さまざまな収益モデルがあることに気づくとおもいます。それらが、どのように構築・運営されているのかを考えることで、自社へのヒントにつながる可能性があります。4.まとめ

いかがでしたか。 自社以外の業種や収益モデルについて、あまり考える機会がなかったというかたも、いらっしゃるのではないでしょうか。 目まぐるしく経済環境が変化するなか、自社以外のことに目を向けることで、新たな何かをつかめる機会になるかもしれません。 特に、経営状況が厳しくなりつつある場合には、一度考えてみてはいかがでしょうか。 いろいろな儲ける仕組みを組みあわせることで、独自の仕組みをつくりあげ、競合他社と差別化をはかり、売上を向上させていきたいですね。 今後も、中小企業のみなさまを応援していきたいとおもいます。 ]]>補助金に関するお悩みは

アクセルパートナーズに

お任せください!

補助金の対象になるのか、事業計画から相談したい等

お客様のお悩みに沿ってご提案をさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

中小企業診断士

株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。

事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。

中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

お問い合わせ

お問い合わせ 補助金無料相談

補助金無料相談